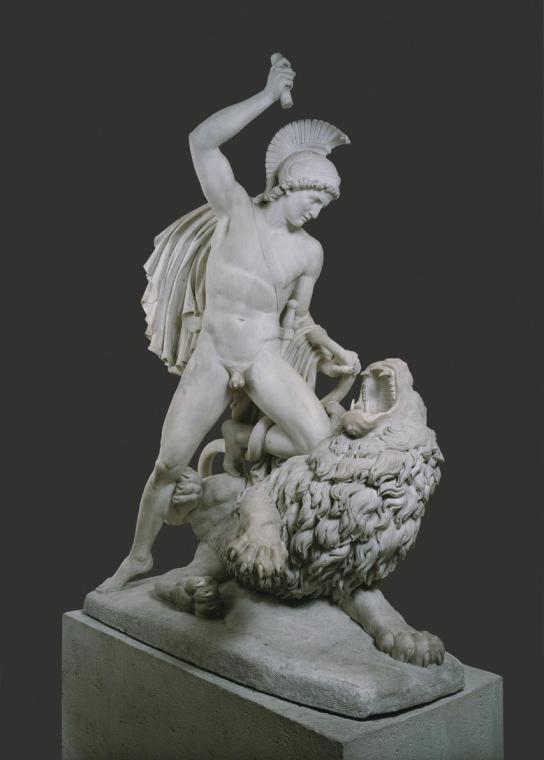

Bellerophon im Kampf mit der Chimeira

- Datierung1821

- ObjektartSkulpturengruppe (Mensch-Tier)

- Material/TechnikMarmor

- Maßeca.: 210 × 147 × 59 cm

- SignaturSign. und dat. am Sockel rechts: I. SCHALLER VIENENSIS. FECIT ROMA 1821

- Inventarnummer2558

- Standort Derzeit nicht ausgestellt

Im Juni 1818 erhielt der in Rom lebende Schaller durch Fürst Metternich, dem Kurator der Akademie der bildenden Künste, den Auftrag, "eine lebensgroße männliche Statute in jugendlichem Alter" zu fertigen. Nachdem ihm kein bestimmtes Thema vorgegeben war, legte Schaller, wie aus einem Schreiben des Bildhauers vom 18. Dezember 1818 an die Akademie hervorgeht, seinen beiden Mentoren Antonio Canova (1757–1822) und Berthel Thorwaldsen (1768–1844) je einen Adonis, einen verwundeten Achill und den Helden Bellerophon, der die Chimäre besiegt, vor – jeder der beiden gab (unabhängig voneinander) dem Kampfthema den Vorzug.

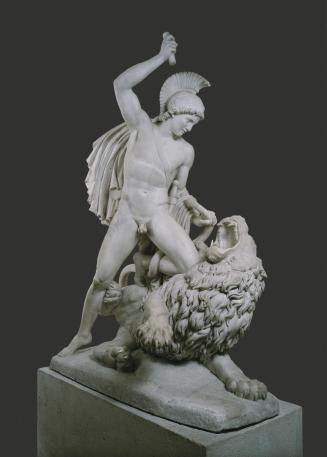

Schaller wählte den Höhepunkt des Kampfes, den Moment des letzten Aufbäumens der Bestie vor dem entscheidenden Stoß mit dem Schwert. Die außerordentlich dynamische Szene wird sowohl formal als auch inhaltlich durch die aufstrebende kraftvolle Haltung des Helden "gebändigt", der mit einem Bein auf dem Körper des Ungeheuers kniet. Die leichte Drehung seines Oberkörpers nach hinten verstärkt die Aktion – und ermutigt dazu, die Skulptur nach rechts hin zu umschreiten. Aus der Schrägansicht wird die Brisanz der Situation schließlich in ihrer vollen Tragweite erkennbar, die sich in der Gewalt des Ungeheuers unter Aufbietung all seiner Kräfte und Möglichkeiten ausdrückt. Erst von diesem zweiten Standort aus werden zusätzliche wichtige Details erkennbar: Das Ende des Schwanzes in Form eines Schlangenkopfes etwa, der sich in den Mantel über dem Unterarm des Helden verbeißt, oder der gehörnte Ziegenkopf am Rücken der Chimäre.

Schaller konzipierte die Skulptur bewusst mit mehreren Schauseiten (dafür spricht auch seine Signatur an der rechten Schmalseite der Basis) und wandte sich damit gegen die in Rom vorherrschende Tradition der Ausrichtung auf eine Hauptansicht (diese war auch bei der zur gleichen Zeit vollendeten Gruppe Theseus im Kampf mit dem Kentauren von Canova [Wien, Kunsthistorisches Museum] bestimmend). Von wesentlichem Einfluss auf die Komposition des Bellerophon (aber auch auf viele Entwürfe seiner Zeitgenossen) waren die im Jahr 1813 entdeckten und bald darauf als Stichfolge in Rom erhältlichen Cella-Reliefs des Tempels von Bassae-Phigalia (London, Britisches Museum). Die große Anzahl der dort vorhandenen Kampfmotive inspirierte Schaller bereits 1816 zu einer Zeichnung, die die Amazonenkönigin Penthesilea in ihrem letzten Kampf mit Achill darstellte. Diesen Entwurf entwickelte er weiter und adaptierte ihn für das neue Thema.

Die Bezwingung der Chimäre, des feuerspeienden Ungeheuers, das die Küste von Lykien bedrohte, ist allerdings nicht moralisierend mit "Gut besiegt Böse" zu deuten - laut P. Gerlach könnte es sich dabei vielmehr um eine Reaktion auf die politischen Geschehnisse in Europa handeln: Napoleon stellte sich 1815, nach seiner Niederlage bei Waterloo unter den Schutz des englischen Königs. Unter dem Vorwand, Asyl zu gewähren, stellte dieser ein Schiff mit dem Namen "Bellerophon" für die Überfahrt nach Plymouth bereit, von wo Napoleon auf die Insel St. Helena im südlichen Atlantik deportiert wurde. "The Chimera is in the power of Bellerophon" hieß es daraufhin in der Times, und es folgte im gesamteuropäischen Bereich eine Flut von Kommentaren und Karikaturen, die auf diese mythologische Geschichte anspielte.

Das Modell der Kampfdarstellung wurde bereits 1819 Kaiser Franz I. präsentiert, als er den Bildhauer im Zuge seiner Romreise im Atelier aufsuchte. Die Ausführung in Marmor war 1821 beendet und fand in einem der Glashäuser im Wiener Burggarten ihre Aufstellung. Bemerkenswert ist, dass nicht weit entfernt davon, in dem ebenfalls für das Publikum geöffneten Volksgarten, die Theseus-Gruppe Canovas ihre Aufstellung fand. Im Jahr 1847 wurde der kämpfende Bellerophon ins Obere Belvedere verbracht.

Literatur: Gerlach, P.: Johann Nepomuk Schaller, Bellerophon und die Chimaira (1821). Bemerkungen zum Nachleben des Frieses aus Bassae-Phigalia, in: Mitteilungen der Österreichischen Galerie, Jg. 14, 1970, S. 75 ff.; Krasa-Florian, S.: Johann Nepomuk Schaller, Wien 1977; Krasa-Florian, S.: Plastik, in: Klassizismus in Wien. Architektur und Plastik, Ausst. Kat. Historisches Museum, Wien u. Österreichische Galerie Belvedere, Wien 1978 (Wechselausstellung der Österreichischen Galerie, 87), S. 73 ff.

[Sabine Grabner, in: Dies.: Romantik, Klassizismus, Biedermeier. In der Österreichischen Galerie Belvedere, 2. verb. Aufl. Wien 1997, S. 20–21]

- Sammlung für Plastik und Kunstgewerbe

- 1926 Übernahme aus dem Kunsthistorischen Museum, Wien

- Galerie des Neunzehnten Jahrhunderts, Beginn: Dienstag, 30. September 1924

- Galerie des Neunzehnten Jahrhunderts, Beginn: September 1937

- Österreichische Galerie des XIX. und XX. Jahrhunderts im Oberen Belvedere, Beginn: Samstag, 17. Juli 1954

- EUROPA IN WIEN, Freitag, 20. Februar 2015 - Sonntag, 21. Juni 2015