8 | Wind und Wellen

Informationen zur Objektauswahl

So wie die Küstenlinie das Land von der See trennt, so bildet die Meeresoberfläche die Grenzebene zwischen Wasser und Luft. Hier übergibt die Ozeanografie den Stab ihrer Agenden an die Meteorologie nach oben oder umgekehrt diese den ihren an jene nach unten. Ein ‚Grenzraum‘ eigentlich, der auch gehörig in Unordnung kommen kann, wie man an den Bildern dieser Auswahl sehen mag. Man könnte sogar sagen, je größer das physikalische Durcheinander, desto höher die künstlerische Herausforderung. An der Bewältigung der Darstellung des Spiels von Wind und Wellen werden die Künstler der Marinemalerei gemessen, und ein gelungenes ‚Seestück‘ ist der Ausweis von nicht nur kunsthandwerklicher, sondern in besonderer Weise stets auch maritim-fachlicher Kennerschaft.

Dies bedeutet indes nicht, dass ein vordergründig homogenes Werk wie „Bora bei Brioni“ von Paul Ress dem Künstler leichter von der Hand ging. Im Gegenteil, seine überzeugende Darstellung der Bora, eines trocken-kalten nördlichen Fallwindes in der Adria, Pendant zum Scirocco, lässt sich an der phänomenologischen ‚Beaufort-Skala‘ jenes Grenzraumes beider besagter Wissenschaften präzise prüfen und als Windstärke 6 festmachen – ein ‚Starker Wind‘ mit Geschwindigkeiten von um die 24 Knoten: „Die Bildung großer Wellen beginnt; Kämme brechen und hinterlassen größere weiße Schaumflächen; etwas Gischt“ (Seewetteramt des Deutschen Wetterdienstes, Hamburg 1989).

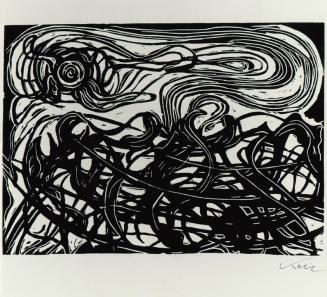

Gegenpole zu solchem Ehrgeiz bilden vielleicht die Arbeit „Wellen“ und mehr noch der Zyklus „Meer“ von Robert Keil. Hier wird das ‚Kuddelmuddel‘ zum Prinzip erhoben; ein Anspruch auf Entwirrung gar nicht erst erwogen. Dazwischen entfaltet sich ein breites Spektrum dramatischer Stürme, am realistischsten wohl noch bei Virgilio Narcisso Díaz de la Peña oder Friedrich Klein-Chevalier. Das Meer in Josef Danhausers „Schiffbrüchige“ erinnert eher an die mittelalterliche Tradition, im Kontext der Heilsgeschichte bei Sturm buchstäblich ‚Wellenberge‘ zu visualisieren. Noch aus den Titeln einiger Andachtsbücher für Seeleute ab dem Ende des 16. Jahrhunderts leitet sich die Vorstellung von der ‚christlichen Seefahrt‘ ab; der Handelsseefahrt. Und so gehört der „Schiffbruch bei Kap Hoorn“ (Josef Carl Berthold Püttner) unweigerlich dazu. Wer dieses Kap mit einem Frachtsegler ohne Hilfsmotor bezwang, vermochte die Welt zu umsegeln. Mit der letzten Passage der Viermastbark „Pamir“ – ein Windjammer der legendären ‚Flying-P-Liner‘ der Hamburger Reederei F. Laeisz – am 11. Juni 1949 endet die Ära der ‚Kap Hoorniers‘.

Just as the coastline separates the land from the sea, the ocean surface forms the boundary plane between water and air. This is where oceanography hands over the baton of its agendas to meteorology upwards or, vice versa, where the latter hands over its baton to meteorology downwards. A ‘boundary space’, in fact, that can also become quite disordered, as you can see from the pictures in this selection. One could even say that the greater the physical confusion, the greater the artistic challenge. The artists of marine painting are measured by their mastery of depicting the play of wind and waves, and a successful ‘seascape’ is proof not only of craftsmanship but also, in a special way, of maritime expertise and knowledge.

This does not mean, however, that an ostensibly homogeneous work such as ‘Bora bei Brioni’ by Paul Ress was easier for the artist to handle. On the contrary, his convincing depiction of the Bora, a dry-cold northerly downdraft wind in the Adriatic, counterpart to the Scirocco, can be precisely tested using the phenomenological ‘Beaufort scale’ of that border area of both said sciences and determined as wind force 6––a ‘strong wind’ with speeds of around 24 knots: “The formation of large waves begins; crests break and leave behind larger white foam areas; some spray" (Marine Weather Office of the German Meteorological Service, Hamburg 1989).

“Waves” and even more so the work cycle “Sea” by Robert Keil are perhaps the antipoles to such ambition. Here, the ‘muddle’ is elevated to a principle; a claim to disentanglement is not even considered. In between, a broad spectrum of dramatic storms unfolds, probably most realistically in Virgilio Narcisso Díaz de la Peña or Friedrich Klein-Chevalier. The sea in Josef Danhauser’s “Shipwrecked” is more reminiscent of the medieval tradition of literally visualizing ‘wave crests’ in the context of salvation history during storms. Still, from the titles of some devotional books for seafarers from the end of the 16th century derives the idea of ‘Christian seafaring’; merchant seafaring. And so the “Shipwreck at Cape Horn” (Josef Carl Berthold Püttner) is inevitably part of it. Whoever conquered this cape with a cargo sailing ship without an auxiliary engine was able to sail around the world. The era of the ‘Cape Horners’ ended with the last passage of the four-masted barque “Pamir”––a windjammer of the legendary ‘Flying-P-Liner’ of the Hamburg shipping company F. Laeisz––on 11 June 1949.