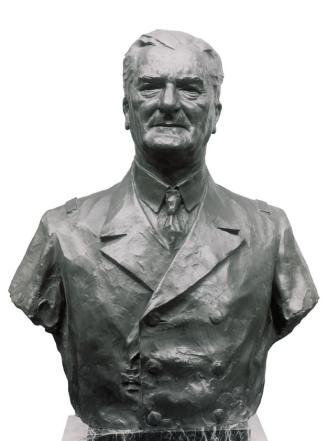

Franz I. Stephan

- Oberes Belvedere

- Favoriten

- Permalinkhttps://sammlung.belvedere.at/objects/3005/franz-i-stephan

IIIF

IIIF- Vergrößern

- Datierung1760

- ObjektartBüste

- Material/TechnikBronze, feuervergoldet

- Maße94 cm

- SignaturUnbezeichnet

- Inventarnummer4211

- Standort Oberes Belvedere

Das Werk ist ein etwas überlebensgroßes Porträt des Kaisers in seinen späteren Jahren. Sein Kopf mit reicher Lockenperücke ist erhoben und leicht nach rechts gewendet. Er trägt einen Schuppenpanzer und darüber um die Schultern einen mit Hermelin gefütterten Brokatmantel der links mit einer juwelenbesetzten Spange zusammengehalten wird. Der Diagonalrichtung des Umhanges folgt ein breites Band am Hals des Monarchen, an dem das Goldene Vließ hing (abgebrochen). Der Büstenabschnitt ist auffallend groß und lang, er reicht bis zur Taille, so dass dieses Werk manchmal auch als eine Halbfigur aufgefasst wird. Dafür fehlen hier jedoch die Arme. Die traditionellen Armstümpfe eines Büstenabschnittes sind hier kaum sichtbar, sie werden durch den reichen Faltenwurf der Manteldraperie kaschiert. Ähnlich verunklärt die Draperie auch den unteren Abschluss der Büste, die nicht mit einem integrierten Sockel verbunden ist, sondern auf einem selbständigen Aufsatz aufgebockt werden muss: Die ursprüngliche Aufstellung der Büste besteht zwar schon lange nicht mehr, sie wird uns aber durch alte Beschreibungen und erhaltene Aquarellzeichnungen der Inneneinrichtung des kaiserlichen Zeughauses aus den Jahren 1817–1819 zufriedenstellend dokumentiert. Nach ihnen stand die Büste im „Kaisersaal“ des Zeughauses in einer eigens dafür errichteten Nische auf einem hohen Marmorsockel. Auf diesem befand sich in goldenen Lettern die Inschrift: IMPERATORI / FRANCISCO I. / PIO FELICI AUGUSTO / GERM. RT HIEROSOLI REGI / DUCI LOTHAR. ET BARII / MAG. DUCI HETR. / PATRI CASTRORUM / MONU. HOC SECUM IPSO / DICAT DEDICAT DEVOVET / REI TORMENTARIAE PRAEF. / JOSEPH WENCES. PRIN. / DE LIECHTENSTEIN / M. D. C. C. LX. Die Plinthe des Sockels „trugen“ seitlich zwei Bronzeadler mit ausgebreiteten Flügeln, mit Bindenschild auf der Brust und Schwert oder Zepter in den Fängen. Oben, auf einer über dem Sockel hängender Draperie stand auf einem nach innen geschwungenen Aufsatz die Büste, flankiert auf beiden Seiten von Kronen des Hl. Römischen Reiches, Lothringens und der Toskana. Vorne lagen Schwert mit Zepter und der Reichsapfel. Links schwebte neben der Büste eine aus poliertem Stuck („weiß glänzend“) verfertigte Fama mit einer Trompete, die über dem Haupt des Monarchen einen Lorbeerkranz hielt. Die ganze Aufstellung umrahmte eine große Draperie - eine Art Baldachin -, die am oberen Gesims und an zwei seitlich der Nische stehenden ionischen Säulen befestigt war. Solche Säulen gliederten und schmückten den ganzen „Kaisersaal“, sie waren in ihrem oberen Teil mit roter Draperie ummantelt, auf der ein schwarzer Doppeladler mit Schwert und Zepter und dem Bindenschild auf der Brust zu sehen war. Auf dem oberen Abschluss der Nische befand sich vor der zusammengerafften Draperie ein großer weißer Adler (aus Stuck ?), mit ausgebreiteten Flügeln. der auf einer Kartusche mit Symbolen der kaiserlichen Würde stand. Nach Leopold Fischer (1770) gehörte zum ganzen Arrangement auch ein Spruchband mit der Devise des Kaisers „DEO ET IMPERIO“, auf der entsprechenden Aquarellzeichnug aus den Jahren 1817–1819 ist es jedoch nicht (mehr ?) zu sehen. Der Sockel und die einzelnen Teile der Aufstellung sind seit der Demolierung des Zeughauses nicht auffindbar. Wahrscheinlich sind sie schon damals vernichtet worden. Wir wissen heute nicht, ob sich Messerschmidt auch an der Ausführung dieser verschollenen dekorativen Teile beteiligt hatte. Die Büste gehörte, zusammen mit ihrem Pendant, dem Porträt Maria Theresias, schon bald nach ihrer Entstehung, zu den populären Darstellungen des Kaiserpaares. Beide Bronzebildwerke sind in der zeitgenössischen topographischen Literatur oft erwähnt. Zu ihrer Bekanntheit trug auch der Umstand bei, dass das kaiserliche Zeughaus neben seiner Aufgabe als Waffendepot auch ein „Ruhmestempel“ der Monarchie und der k. k. Armee war und als eine „patriotische“ Bildungsstätte der Öffentlichkeit zugänglich. Die Kunde über ihren Gestalter ist aber bald verloren gegangen – sie sind in keiner der frühen biographischen Mitteilungen über F. X. Messerschmidt erwähnt. Erst Albert Ilg schrieb 1885 diese unsignierten Werke aus stilistischen Gründen dem Künstler zu.

[Mária Pötzl-Malíková, 2014].

- 1760 Widmung Feldmarschall Joseph Wenzel Fürst Liechtenstein für den Saal des Kaiserlichen Zeughauses.

- 1856 Übertragung ins Obere Belvedere, Wien.

- 1891 Übernahme Kunsthistorisches Museum, Wien

- 1922 Übernahme aus dem Kunsthistorischen Museum, Wien. – 1948 Inventarisierung

- Barockmuseum im Unteren Belvedere, Beginn: Freitag, 11. Mai 1923

- Barockmuseum im Unteren Belvedere, Beginn: Samstag, 10. März 1934

- Barockmuseum, Beginn: Mittwoch, 4. Februar 1953

- Franz Xaver Messerschmidt 1736–1783, Freitag, 11. Oktober 2002 - Sonntag, 9. Februar 2003

- Barock, Mittwoch, 27. Februar 2013 - Sonntag, 9. Juni 2013

- Martin van Meytens der Jüngere, Sonntag, 19. Oktober 2014 - Sonntag, 15. Februar 2015

- Maria Theresia und die Kunst, Freitag, 30. Juni 2017 - Sonntag, 5. November 2017